Ciencias 2025 - Iterated Forcing with Finitely Additive Measures: Applications of Probability to Forcing Theory (Forcing iterado con medidas finitamente aditivas: aplicaciones de la probabilidad en la teoría del forcing)

Los límites de las matemáticas y la teoría de forcing. En el siglo XIX, el infinito siguió siendo objeto de profundas reflexiones filosóficas y matemáticas, como se puede apreciar—por ejemplo—en Paradoxes de l’infini de Bernard Bolzano. Sin embargo, no fue hasta la aparición de Georg Cantor, un matemático nacido en San Petersburgo en 1845, que el infinito se convirtió en un objeto plenamente matemático, capaz de conectarse con problemas de distintas ramas de la disciplina. Cantor formalizó la noción del infinito y emprendió un estudio sistemático del mismo, creando una nueva rama de las matemáticas que hoy conocemos como Teoría de Conjuntos. Su objetivo inicial era comprender la naturaleza, el comportamiento y las propiedades del infinito. Para ello, basado en la idea de equipotencia, introdujo el concepto de números cardinales, que extienden la idea de número más allá de los naturales, permitiendo medir y comparar distintos tipos de infinitos. Como resultado de esto, Cantor obtuvo los números álef \((\aleph)\), una jerarquía ordenada que captura todos los infinitos posibles, demostró que el tamaño de los números naturales representa el infinito “más pequeño” posible—el cual se denota como \(\aleph_0\) y resulta ser el primer cardinal de la jerarquía—y también demostró que ésta es no acotada en el sentido de que siempre es posible construir un infinito mayor que cualquier otro infinito dado.

Cantor se interesó de manera particular en el estudio del conjunto de los números reales \(\mathbb{R}\), preguntándose cómo era posible determinar su tamaño dentro de la jerarquía de los álef, logrando demostrar que—en contraste a lo que sucede con los números enteros y racionales—el tamaño de \(\mathbb{R}\) es diferente de \(\aleph_0\). De esta inquietud surgió uno de los problemas más célebres de la historia de las matemáticas: la Hipótesis del Continuo, la cual propone—de manera elemental—que el tamaño de \(\mathbb{R}\), el cual se denota por \(\mathfrak{c}\), corresponde a \(\aleph_1\)—el cardinal que sucede a \(\aleph_0\) en la jerarquía de los infinitos. El estudio de este problema no solo obsesionó a Cantor hasta literalmente conducirlo a la locura, sino que eventualmente reveló un límite sorprendente de las matemáticas: existen problemas independientes, es decir, que no pueden ser demostrados ni refutados. Esto fue producto del trabajo posterior de Paul Cohen, quien en 1963 desarrolló el conocido Método del Forcing para demostrar que la Hipótesis del Continuo es independiente de ZFC—el sistema axiomático en el cual la mayoría de las matemáticas contemporáneas están fundamentadas. Esto puso de manifiesto que la noción de infinito supera nuestras construcciones matemáticas, revelando que incluso la matemática formal tiene límites, transformando para siempre nuestra comprensión de los números y los conjuntos, y redefiniendo los límites del conocimiento humano.

Los números reales y su estructura. Cantor murió sin saber que la Hipótesis del Continuo no podía resolverse, no sin antes haber realizado numerosos intentos infructuosos de probarla o refutarla. Sin embargo, estos esfuerzos no fueron en vano, ya que resultaron ser fundamentales en nuestra compresión de la estructura de los números reales, al obtener nuevos teoremas y desarrollar herramientas capaces de abordar problemas combinatorios. Sus investigaciones dieron origen, por ejemplo, a nuevas ramas de las matemáticas, como la Teoría Descriptiva de Conjuntos, o la Combinatoria Infinita—marco en el cual se desarrolla este proyecto de investigación—que permite estudiar la estructura de los reales mediante los llamados cardinales invariantes del continuo. Estos capturan propiedades puramente combinatorias de \(\mathbb{R}\). Por ejemplo, al dotarlos con la Medida de Lebesgue y considerarlo como un espacio de medida, obtenemos la noción de conjunto nulo, un concepto analítico que intuitivamente captura el hecho de que un subconjunto de \(\mathbb{R}\) es “pequeño” en términos de su medida. Partiendo de esto, surgen preguntas fundamentales tales como:

- ¿Cuántos conjuntos nulos son necesarios para cubrir la recta real?

- ¿Cuál es el mínimo tamaño posible de un conjunto no nulo?

- ¿Cuántos conjuntos nulos son necesarios para que su unión deje de ser nula?

- ¿Cuántos conjuntos son necesarios para construir una familia de conjuntos nulos cofinal?

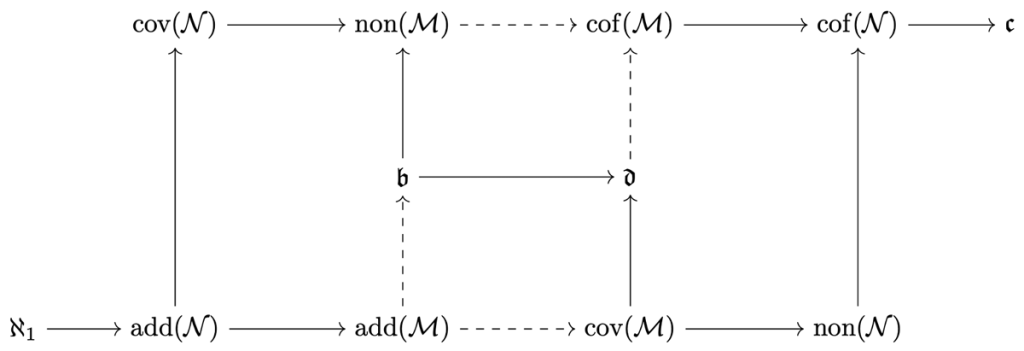

Las respuestas a estas preguntas se pueden capturar mediante cardinales, denotados como \(\mathrm{cov}(\mathcal{N})\), \(\mathrm{non}(\mathcal{N})\), \(\mathrm{add}(\mathcal{N})\) y \(\mathrm{cof}(\mathcal{N})\), respectivamente. Por ejemplo, \(\mathrm{cov}(\mathcal{N})\) es el mínimo tamaño de una familia de subconjuntos nulos de números reales que cubre a \(\mathbb{R}\). Por resultados básicos de teoría de la medida, se sabe que \(\mathrm{cov}(\mathcal{N})\) está estrictamente por encima de \(\aleph_0\) en la jerarquía de los infinitos y por debajo de \(\mathfrak{c}\); es decir, se satisfacen las desigualdades: \(\aleph_0 < \mathrm{cov}(\mathcal{N}) \leq \mathfrak{c}\), regla que se aplica igualmente a los demás cardinales mencionados anteriormente. Si consideramos a \(\mathbb{R}\) como un espacio topológico, se obtienen nuevos cardinales invariantes que responden a las mismas preguntas, pero reemplazando la noción de conjunto nulo por la de conjunto magro, su equivalente topológico. Así, podemos definir cuatro nuevos cardinales invariantes asociados a la estructura de los números reales: \(\mathrm{cov}(\mathcal{M})\), \(\mathrm{non}(\mathcal{M})\), \(\mathrm{add}(\mathcal{M})\) y \(\mathrm{cof}(\mathcal{M})\). La relación de orden entre estos cardinales se ilustra en el llamado diagrama de Cichoń, uno de los objetos de estudio más importantes de la teoría de conjuntos, ya que proporciona información sobre la estructura combinatoria de \(\mathbb{R}\), y que ha motivado en gran medida la creación de nuevos métodos de forcing:

En el diagrama, las flechas significan “menor o igual’’ y las flechas punteadas representan \(\mathrm{add}(\mathcal{M}) = \min\{\mathfrak{b}, \mathrm{cov}(\mathcal{M})\}\) y \(\mathrm{cof}(\mathcal{M}) = \max\{\mathfrak{d}, \mathrm{non}(\mathcal{M})\}\), donde \(\mathfrak{b}\) y \(\mathfrak{d}\) son llamados el número de acotamiento y el número de dominación, respectivamente. Entre 1981 y 1993, un trabajo intenso por parte de Bartoszyński, Cichoń; Fremlin y Pawlikowski; Miller; Raisonnier y Stern; Rothberger y Truss, permitió demostrar las desigualdades fundamentales del diagrama de Cichoń. A su vez, Bartoszyński, Judah, Miller y Shelah completaron el estudio al demostrar que el diagrama es completo, es decir, no es posible añadir más flechas.

Una de las preguntas fundamentales sobre este diagrama y sobre la estructura de \(\mathbb{R}\) era si es posible encontrar configuraciones en las que se pueden separar algunos cardinales, es decir, que tomaran valores diferentes. Por ejemplo, una de estas configuraciones es en la cual todos los cardinales del lado izquierdo tienen valor \(\aleph_1\) y todos los de la derecha tienen valor \(\aleph_2\)—el cardinal que sucede a \(\aleph_1\) en la jerarquía de los infinitos. Este problema permaneció abierto hasta 2021, cuando Martin Goldstern, Jakob Kellner, Diego Mejía y Saharon Shelah construyeron un modelo denominado Cichoń Máximal: una configuración del diagrama en la que todos los cardinales invariantes independientes toman valores distintos. Este resultado puso de manifiesto, de manera concluyente, la extraordinaria complejidad de la estructura de los números reales. Sin embargo, aún quedaban problemas abiertos relacionados con la singularidad de ciertos cardinales, algunos de los cuales fueron abordados en esta investigación.